La littérature africaine en général est considérée comme l’une des plus éclatantes et riches au monde, en raison des thématiques qu’elle aborde, en plus de la diversité linguistique et culturelle de l’Afrique. Lorsqu’on parle de la littérature africaine écrite dans les langues ibériques, nous faisons référence à la littérature écrite en portugais et en espagnol.

L’Afrique, terre fertile, a produit de grands écrivains et poètes. La littérature africaine lusophone (écrite en portugais) a offert des modèles littéraires sans pareil, cela après que ses habitants aient souffert sous le joug du colonialisme portugais, qui a perduré jusqu’au milieu des années 1970.

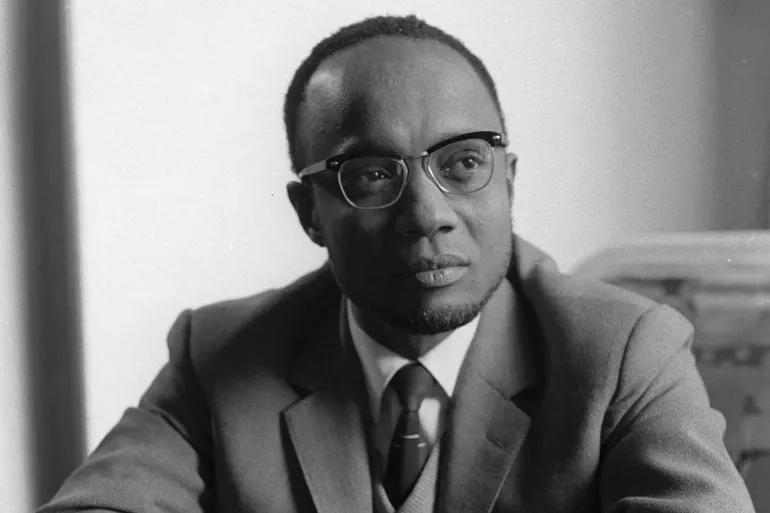

Parmi ces grands écrivains, on trouve Baltasar Lopes da Silva, le révolutionnaire Amílcar Cabral, inspirateur et père spirituel de la littérature révolutionnaire de Cap-Vert et de Guinée-Bissau, ainsi que Germano de Almeida, dont les œuvres ont résonné aux quatre coins du monde.

Cet article se propose de jeter un coup d’œil sur la littérature de Cap-Vert, à travers une lecture rapide du roman « Le Testament de M. Napumoceno da Silva Araújo » de l’écrivain cap-verdien Germano de Almeida. Ce travail a été traduit dans de nombreuses langues, y compris l’arabe, par le traducteur marocain Saïd Ben Abd El Wahid, directement du portugais. Il a également été adapté en film par un réalisateur portugais, avec l’aide d’un artiste brésilien.

Malgré sa petite taille et sa géographie, les îles de Cap-Vert ont toujours représenté une véritable puissance littéraire parmi les pays africains. Dès l’introduction de l’imprimerie en 1842, le roman « L’Esclave » (1856) de José Evaristo de Almeida fut le premier « roman cap-verdien », traitant d’une histoire d’amour impossible entre un esclave et une mulâtresse.

Cet article se concentre sur l’un des écrivains les plus brillants de la littérature africaine en général et de Cap-Vert en particulier, Germano de Almeida, en offrant une lecture rapide de son œuvre intitulée « Le Testament de M. Napumoceno da Silva Araújo » (O Testemunho do Sr. Napumoceno da Silva Araújo). À travers cette œuvre, l’auteur critique de manière satirique la situation politique, économique, culturelle et sociale du pays après la période coloniale portugaise, en utilisant des outils stylistiques et rhétoriques d’une grande beauté.

L’article explore également l’environnement culturel, politique et social de la littérature cap-verdienne, tout en offrant un aperçu historique du pays (expansion portugaise) et de la découverte de cet archipel, ainsi que de l’utilisation du portugais dans le pays. Enfin, il évoque certaines activités de l’auteur et les caractéristiques de son œuvre.

Cap-Vert : Une culture diversifiée

Les îles de Cap-Vert sont un exemple fascinant de mélange biologique, linguistique et culturel. Ce petit pays insulaire est l’un des plus stables d’Afrique, bien qu’il souffre de sécheresse et de famine. Ce pays a vu ses enfants émigrer massivement vers l’Europe et l’Amérique, à tel point que le nombre de Cap-Verdiens à l’étranger dépasse celui des habitants locaux. Cela explique pourquoi sa littérature est souvent marquée par des thèmes de départ et de perte de la patrie. De plus, ses écrivains ont une forte connexion traditionnelle avec le Brésil, probablement parce que le pays était un centre commercial important dans le commerce transatlantique des esclaves.

Avant l’arrivée des Européens, les îles de Cap-Vert étaient inhabitées jusqu’à leur découverte en 1456 par les Portugais et les Italiens. Selon les archives portugaises, la première découverte a été réalisée par l’explorateur italien António de Noli, né à Gênes, qui a été nommé gouverneur des îles par le roi du Portugal, Alphonse V.

Après l’abolition de l’esclavage en 1878, les mulâtres et les noirs de Cap-Vert ont perdu une grande partie de leur culture d’origine, tout en acquérant une culture nouvelle et distincte, qui est devenue le fondement de la culture cap-verdienne actuelle. Le peuple cap-verdien a formé une culture unique sur cet archipel, entre les cultures locales créoles, en raison de l’esclavage et du colonialisme.

Germano de Almeida

L’écrivain et avocat Germano de Almeida est né en 1945 sur l’île de Boa Vista à Cap-Vert. Il a vécu à l’étranger entre 1967 et 1976, où il a servi dans l’armée en Angola et poursuivi ses études à Lisbonne. À son retour au pays, il s’est installé à Mindelo et a exercé la profession d’avocat.

Almeida est considéré comme l’un des grands écrivains africains contemporains, ayant su utiliser l’humour et la satire dans ses œuvres, tout en offrant une vision unique de la société cap-verdienne. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve « Le Testament de M. Napumoceno da Silva Araújo » (1989), « Le Poète » (1990) et « La famille Trago » (1998).

En tant qu’écrivain de la période post-indépendance, dont les œuvres mêlent réalisme et satire avec une forte dose d’humour, Almeida a su dépasser les frontières de Cap-Vert, notamment avec son roman « Le Testament de M. Napumoceno », qui a été largement lu. Il a aussi écrit d’autres titres représentatifs, tels que « Les frères Omega » (1995), « Dona Bora et les compagnons d’avril » (1999), « La mer à Laginha » (2004) et « Ève » (2006). Germano de Almeida, en collaboration avec Leon Lopes, a dirigé le magazine Ponto e Vírgula, qui a publié 18 numéros entre 1983 et 1987.

En 2018, l’écrivain a remporté le prestigieux prix Camões, décerné en l’honneur du poète portugais Luís Vaz de Camões, en reconnaissance de ses œuvres exceptionnelles, notamment son roman étudié ici.

Les raisons d’écrire « Le Testament de Napumoceno »

Tout travail littéraire est motivé par plusieurs raisons. Pour ce roman, considéré comme le premier roman de fiction de la littérature de Cap-Vert, la chercheuse portugaise Maria Manuel Lopes Guerreiro identifie cinq raisons principales qui ont poussé Napumoceno à écrire son testament :

- Le désenchantement politique de Napumoceno.

- Le besoin de laisser ses biens entre de bonnes mains après une vie de travail.

- Son âge avancé (74 ans) qui l’a amené à réfléchir davantage sur sa vie.

- L’ingratitude de son neveu.

- La reconnaissance de sa fille illégitime.

Structure de l’œuvre

L’auteur a divisé son œuvre en 9 chapitres, chacun débutant par une brève présentation.

Le premier chapitre est le plus court (3 pages) et annonce l’existence d’un testament sans en dévoiler le contenu. Dans le deuxième chapitre, il dévoile les détails de la vie de M. Napumoceno. Le troisième chapitre présente des informations clés sur Napumoceno et ses échanges avec sa fille et héritière, Maria da Graça.

L’auteur dévoile la transformation de M. Napumoceno d’un simple employé à un homme d’affaires prospère dans les chapitres suivants.

Le livre prend aussi des touches humoristiques et critiques de la société cap-verdienne, avec une exploration profonde de son milieu social et culturel.

Influences littéraires

Almeida a reconnu l’influence de grands auteurs comme Isa de Queirós, Jorge Amado et Gabriel García Márquez, ce qui se reflète dans l’approche de son roman, marqué par une critique sociale, politique et culturelle.

Conclusion

Le « Testament de M. Napumoceno » est une œuvre littéraire marquante, qui utilise le genre du roman policier pour explorer la vie et les conflits d’un homme dans une société complexe. En mettant l’accent sur des personnages divers et leurs dilemmes sociaux et économiques, l’œuvre offre une vision fascinante de la société de Cap-Vert post-coloniale.